法甲劲旅洛里昂近期因主要赞助商突然撤资陷入动荡,这一事件不仅暴露了俱乐部过度依赖单一金主的财务风险,更引发了一系列连锁反应。从球队竞技规划到青训体系,从管理层决策到球迷信任危机,赞助商撤资如同多米诺骨牌般冲击着俱乐部的根基。本文将从撤资动因、经济困境、管理失灵到行业警示四个维度,解析这场危机背后的深层逻辑,并探讨职业足球俱乐部可持续发展的路径。

撤资风暴骤起

洛里昂与本土企业"布列塔尼能源"的赞助合约原本覆盖2023-2026三个赛季,年均赞助额达800万欧元。然而赛季中途,赞助商以"战略调整"为由提前终止合约,且未支付剩余2000万违约金。据队报披露,双方矛盾源于俱乐部未能完成欧冠资格目标,导致赞助品牌曝光度不及预期,而能源公司受国际油价波动影响自身营收缩水,最终选择断尾求生。

这并非孤立事件。过去三年法甲已有第戎、梅斯等三队经历类似危机,反映出法国足球俱乐部过度绑定区域企业的结构性缺陷。洛里昂高层曾自信表示"赞助占比不超过收入30%",但实际财报显示该赞助商贡献度长期维持在45%以上,财务伪装埋下隐患。

更严峻的是,撤资消息传出后,原定续约的球衣广告商暂停谈判,主场场馆冠名权至今空缺,形成资金链断裂的连锁反应。如同推倒第一块多米诺骨牌,俱乐部商业帝国显现崩塌迹象。

经济困局显形

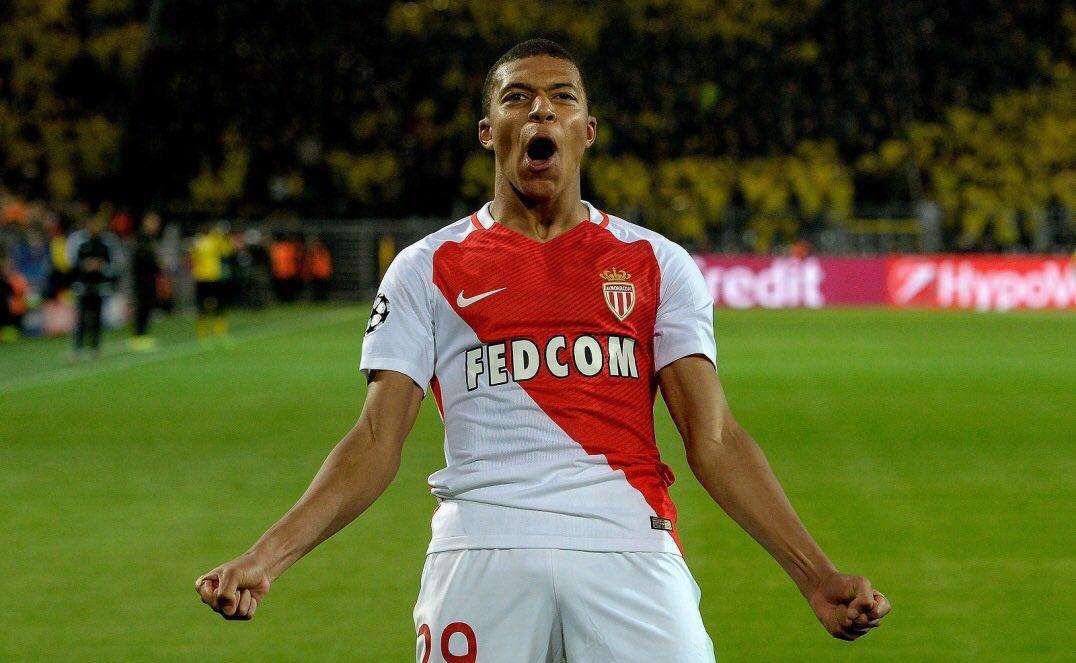

账面数据显示,撤资直接导致本赛季预算缩减23%,迫使管理层紧急叫停冬季转会窗计划。原计划引进的边锋和中卫只能暂租低级别联赛球员顶替,主教练熱爾维斯公开抱怨"连战术演练都缺人"。青训中心改造工程被无限期搁置,被视为下一个姆巴佩的16岁前锋勒罗伊险些被德甲挖角。

更深层次的危机在于债务结构。为弥补赞助缺口,俱乐部将未来电视转播分成权质押给银行,这种"饮鸩止渴"的操作使其负债率飙升至82%。对比里昂、马赛等豪门通过股权多元化分散风险,洛里昂单一的融资渠道在危机面前毫无招架之力。

球迷消费能力无法填补鸿沟。虽然推出"拯救者会员"计划,但场均4万人的上座率带来的门票收入仅占预算12%。周边商品销售因设计陈旧连续三年下滑,数字化营销转型滞后使线上营收不足竞争对手1/3。

管理乱象丛生

危机爆发后,主席奥利维尔与体育总监的权责冲突公开化。前者坚持出售队长帕普伊斯换取资金,后者认为破坏球队骨架将跌入降级区,两人在更衣室当众争执的视频外泄引发舆论哗然。这种决策层的分裂直接导致转会窗关闭时颗粒无收。

紧缩政策引发更衣室暴动。主力后腰杜维尔尼尔因欠薪威胁罢工,替补球员集体拒绝参加商业活动,青年队出现集体转投他队的"逃亡潮"。教练组不得不启用三名U19球员进入一线队,对阵巴黎圣日耳曼时平均年龄仅21岁3个月的防线惨遭8球屠杀。

公关危机处理尽显业余。面对赞助商背弃,俱乐部竟将责任归咎于"球员比赛态度差影响商业价值",这种甩锅式回应引发球迷抗议。社交媒体运营停滞两周,直到第14轮赛前才发布模糊声明,错失挽回形象的黄金期。

行业警钟长鸣

洛里昂危机折射出法国职业足球的商业脆弱性。德勤咨询报告显示,法甲62%俱乐部单一赞助占比超过50%,这种"把鸡蛋放在一个篮子"的模式在经济下行周期风险倍增。对比英超曼城构建的全球赞助商网络,法甲俱乐部仍停留在区域绑定的初级阶段。

危机催生改革契机。法国职业联盟已启动"商业韧性计划",强制各队储备至少三个月运营资金,要求赞助协议包含阶梯式解约条款。洛里昂成为首个试点案例,被迫出售训练基地部分股权换取现金流,这种"刮骨疗毒"或将成为未来常态。

长远来看,俱乐部必须建立多元收入生态。借鉴拜仁慕尼黑的粉丝持股模式、阿贾克斯的青训变现体系、本菲卡的全球球探网络,洛里昂正尝试将电竞版权、医疗数据商业化等新经济形态纳入战略规划。唯有打破"金主依赖症",才能真正走出恶性循环。

总结归纳:洛里昂赞助商撤资事件犹如一记重锤,敲碎了职业足球"金元护航"的幻觉。从表面看是单一企业违约引发的财务危机,实则暴露出俱乐部治理失序、商业开发滞后、抗风险能力薄弱等系统性缺陷。这场震荡既是法甲商业模式转型的催化剂,也是整个足球产业去泡沫化的警示录——当务之急不是寻找下一个"接盘侠",而是重构可持续发展的商业生态。

未来启示:职业足球俱乐部必须建立"三条腿走路"的生存哲学——稳固的核心赞助需与分散的商业开发相结合,短期资金运作要与长期品牌建设相平衡,竞技投入既要保持竞争力更要注重资产转化。唯有像对待比赛战术般精心设计商业战略,才能在资本浪潮中站稳脚跟,让足球回归可持续发展的正轨。